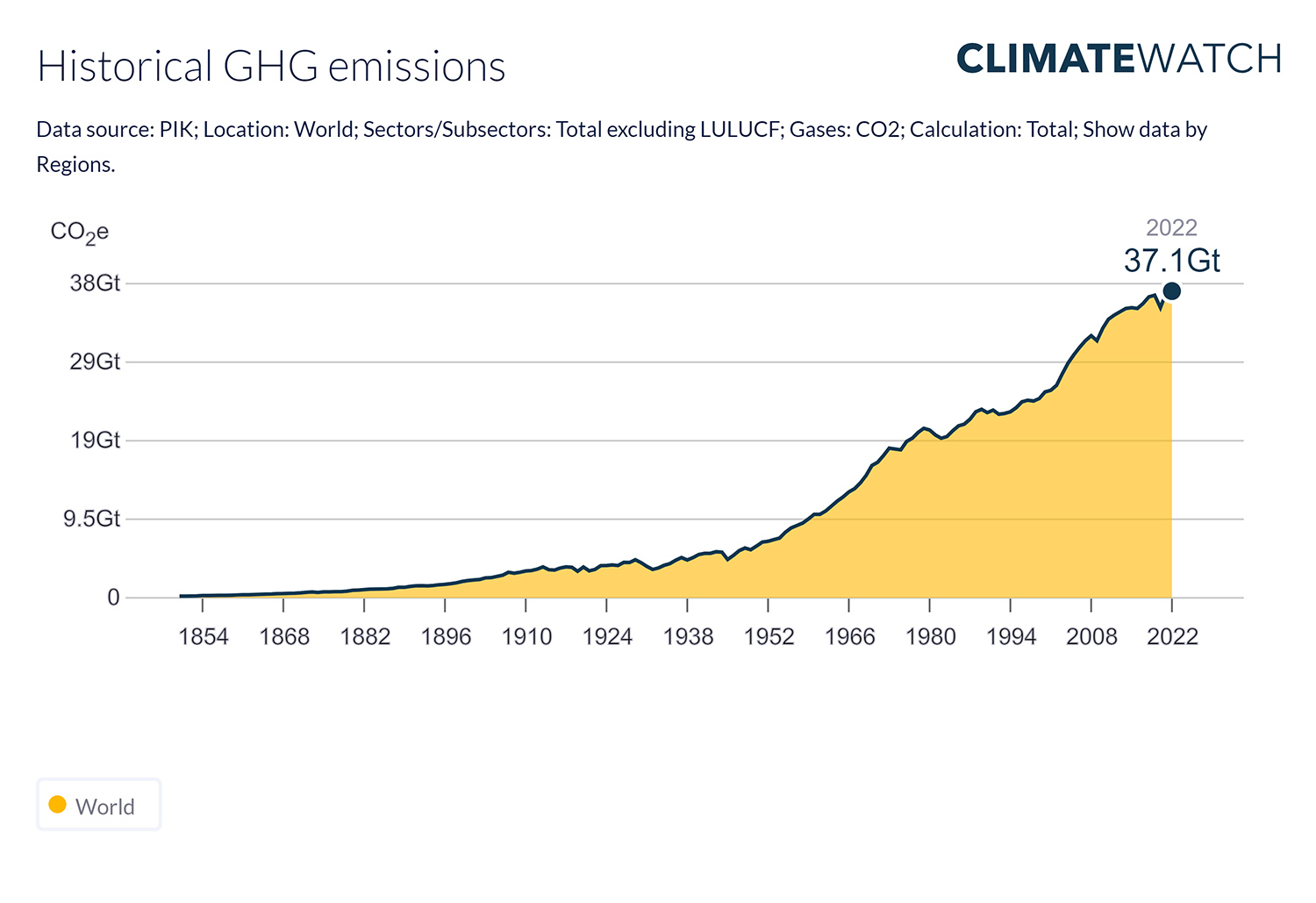

Figura 1: Emissioni storiche di gas serra espresse in CO2 equivalenti (CO2e) dal 1850 a oggi. Fonte: ClimateWatch.

La Convenzione indicò il limite della concentrazione di CO2 nell’atmosfera pari a 450 parti per milione (ppm), oltre al quale si avrebbero “effetti pericolosi” per l’essere umano. Lo scorso agosto, presso l’Osservatorio di Mauna Loa, nelle Hawaii, dove la concentrazione atmosferica di CO2 si misura dal 1957, si registravano già 422.99 ppm. Dopo il 1992, altre iniziative di cooperazione climatica internazionale seguirono: il Protocollo di Kyoto nel 1997, il vertice di Copenaghen nel 2009 e infine il Trattato di Parigi nel 2015. In quest’ultimo sono codificati i due principi di condotta delle nazioni di tutto il mondo: limitare l’aumento di temperature a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali e richiedere il contributo di ogni Paese per raggiungere gli obiettivi comuni. Tuttavia, la sottoscrizione di questi impegni e il loro effettivo raggiungimento sono esplicitamente volontari e sebbene a Parigi parteciparono tutte le nazioni del mondo, il destino del Trattato rimane ancora incerto e improbabile.

Perché dopo oltre trent’anni di trattative non si è ancora arrivati a una soluzione? Perché i trattati climatici aumentano ma la CO2 non diminuisce? La crisi climatica non è un insormontabile problema scientifico, le basi di questa crisi internazionale sono invece economiche e politiche. La questione del cambiamento climatico appartiene a una particolare tipologia di problemi matematici studiati dalla teoria dei giochi conosciuta come il dilemma del prigioniero.

Per gioco si intende un certo tipo di interazione strategica tra due o più partecipanti, ovvero relazioni in cui ogni soggetto sa che i benefici che otterrà – dall’interazione – dipendono dalle azioni di tutti. L’interazione strategica per il taglio della CO2 – come i governi di tutto il mondo cooperano per mitigare le proprie emissioni – è descritta dalla teoria dei giochi come un’interazione tra due o più soggetti in cui i benefici derivanti dalla strategia dominante – ovvero l’azione che garantisce a un giocatore i benefici maggiori indipendentemente da quello che faranno i suoi avversari – sono più bassi per ciascun giocatore – e quindi complessivamente più bassi – di quelli che si otterrebbero se i giocatori scegliessero una strategia differente.

In altre parole, nel dilemma del prigioniero, la scelta che garantisce il massimo profitto non è la scelta migliore in un’ottica di interazioni prolungate nel tempo con altri giocatori. Il fattore determinante di questa interazione strategica è che la decisione della controparte rimane sconosciuta ma è rilevante per il risultato finale di entrambi i giocatori.

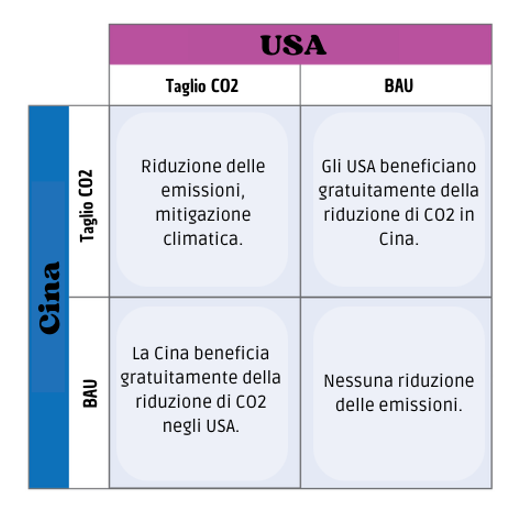

Figura 2: Il Dilemma del Prigioniero della politica del cambiamento climatico tra Cina e Stati Uniti. Elaborazione Atmospheralab.

Tagli tu o taglio io?

Capiamo dove sta il dilemma con un esempio. Ci sono due giocatori – Cina e Stati Uniti – ognuno con due possibili strategie: tagliare le emissioni o non fare niente, strategia conosciuta come BAU – business as usual.

L’immagine mostra i possibili risultati dell’interazione. Il dilemma è evidente: non importa la strategia dell’avversario, per ogni giocatore la scelta che genera il massimo profitto è di non fare niente – BAU.

Ricordiamo che i giocatori non conoscono la strategia adottata dall’avversario. Dunque, se gli USA pensano che la Cina mitigherà le emissioni, la loro strategia dominante sarà BAU, perché il taglio della CO2 in Cina avrà benefici per tutti – inclusi gli Stati Uniti, che possono sfruttare in modo gratuito (in gergo economico si dice free ride) gli sforzi di mitigazione climatica della Cina. Al contrario, se la Casa Bianca ritiene che Pechino non farà nulla, sarà costretta a fare altrettanto per non dare la possibilità di free ride alla Cina.

In questo caso, gli USA avranno un saldo minore che nel primo caso, ma maggiore di quello che avrebbero ottenuto tagliando le proprie emissioni. Dall’altra parte, la Cina farà queste stesse considerazioni e giungerà alla medesima conclusione. Lo spiacevole epilogo del gioco risulta un equilibrio strategico sfavorevole a entrambe le nazioni (BAU-BAU), sebbene la decisione di ognuna sia la risposta migliore alla strategia dell’avversario.

È chiaro che nel nostro esempio semplificato non consideriamo vari aspetti rilevanti per la cooperazione tra i due giocatori. Potremmo introdurre delle nuove regole del gioco: reciprocità, altruismo e avversione alle iniquità. Mossi da un sentimento di reciprocità, gli USA non esiterebbero a tagliare le proprie emissioni, se ritenessero che la Cina faccia altrettanto. Inoltre, entrambi i giocatori potrebbero internalizzare i costi delle loro azioni inflitti all’avversario con l’introduzione del criterio di avversione alle iniquità: se gli Stati Uniti continuano a sfruttare i combustibili fossili per la propria crescita nazionale imponendo un costo sociale ed economico alla Cina – deterioramento della qualità della vita e costi infrastrutturali, la Casa Bianca potrebbe compensare per le proprie azioni attraverso progetti di mitigazione o adattamento climatico – efficienza enegetica, riduzione delle emissioni dei processi industriali, miglioramento della gestione delle terre agricole e delle zone forestali, sviluppo di energie rinnovabili, protezione degli ecosistemi critici, riduzione delle sostanze che deperiscono l’ozono o inabissamento delle alghe per l’immagazzinamento della C02. Infine, entrambe le nazioni potrebbero raggiungere un nuovo – ennesimo – accordo per il clima.

L’apparente semplicità delle cause della crisi climatica contrasta con le difficoltà a trovare una sua soluzione. Il mondo reale è infatti molto più complesso, non c’è solo una coppia di giocatori, ma centinaia; inoltre, le questioni climatiche si legano a questioni storiche, geopolitiche ed etiche tra i diversi paesi intrappolati nel dilemma del prigioniero.

Specificità della CO2

Perché siamo caduti in questo dilemma? Ogni Paese è consapevole che la riduzione delle proprie emissioni garantirebbe una condizione complessivamente migliore, ma l’utilizzo dei combustibili fossili è fondamentale per la crescita economica nazionale, di conseguenza il taglio delle emissioni implica il rallentamento dell’economia. Inoltre, a causa della natura non vincolante del Trattato di Parigi, gli impegni di mitigazione climatica sono completamente volontari.

Persino i paesi disposti a tagliare le proprie emissioni hanno le mani legate perché non hanno alcuna garanzia che le altre nazioni facciano lo stesso e non assumano un comportamento da free rider. Il Trattato di Parigi mina così la fiducia tra le nazioni. Inoltre, a tutt’oggi c’è ancora poca chiarezza su come spartire i mutui benefici della cooperazione climatica e questo genera enormi conflitti di interesse che ne pregiudicano l’esito finale. Il continuo fallimento degli accordi di cooperazione climatica internazionale sulle emissioni di CO2 è in palese contrasto con il successo del Protocollo di Montreal del 1987 sul non utilizzo dei clorofluorocarburi (CFC), componenti chimiche artificiali che interagiscono con l’ozono nella stratosfera, diminuendone la concentrazione.

Le ragioni sono in parte scientifiche, le tecnologie alternative ai CFC erano già ben sviluppate e inoltre la differenza tra benefici e costi economici era molto più chiara e più vantaggiosa per i grandi Paesi industriali, come gli Stati Uniti. Al contrario, per le emissioni di gas serra il calcolo dei costi e benefici è più opaco. Il principale motivo del fallimento del summit di Copenaghen nel 2009 poggia proprio sulle modalità di spartizione dei costi e dei benefici della mitigazione del carbonio tra i Paesi industrializzati e quelli in fase di industrializzazione.

Un problema specifico che riguarda il processo di mitigazione climatica è il fenomeno del carbon leakage, che si verifica quando le imprese non riescono ad affrontare i costi dovuti alle restrizioni sul clima e si trasferiscono in Paesi con una normativa ambientale più aperta, causando un complessivo aumento delle emissioni di gas serra. Per contrastare questo fenomeno, una larga fetta del settore industriale non è tenuta a ridurre le emissioni di gas serra. Vi è una specifica lista – Carbon Leakage List – che identifica i settori a rischio di carbon leakage. La lista del 2021-2030 identifica 63 settori e sotto-settori che coprono circa il 94% delle emissioni industriali del Sistema di Emission Trading (ETS) dell’Unione Europea.

Infine, le difficoltà legate al taglio delle emissioni sono alimentate dal fatto che la CO2 non è un inquinante di per sé, ma è un gas variabile presente naturalmente nella nostra atmosfera che a elevate concentrazioni – l’anidride carbonica compone meno dello 0.05% dei gas atmosferici – può avere delle conseguenze per il sistema climatico che stravolgerebbero il modo vita del nostro tempo e richiederebbero ingenti investimenti infrastrutturali di adattamento.

In effetti, senza i gas serra come la CO2 saremmo in una continua Era Glaciale, perché questi gas variabili interferiscono con i raggi emessi dalla terra – raggi infrarossi – catturandoli e aumentando la temperatura terrestre di circa 34°C. Essi rendono il nostro pianeta abitabile con una temperatura media di circa 14°C. Inoltre, l’anidride carbonica è fondamentale per l’agricoltura. L’aumento della concentrazione di CO2 avrà infatti effetti positivi in certe regioni per la coltivazione di determinate colture perché aumenterà il tasso di fotosintesi spronando la produttività dei raccolti e ridurrà il rilascio d’acqua durante il processo di traspirazione. I pori da cui le piante rilasciano le goccioline d’acqua durante questo processo – le stoma, si apriranno sempre meno per via della maggiore presenza di CO2, rendendo più efficiente la ritenzione idrica della pianta.

Non solo, molti Paesi riceveranno dei benefici economici dall’aumento delle temperature causato dai gas serra: Russia, Cina e Canada in particolare. Si pensi ai risparmi sui costi economici e ambientali per il riscaldamento, che nel nord-est della Cina comportano ogni inverno la chiusura di impianti industriali scelti dal governo, rallentando l’economia del Paese; all’allungamento della stagione turistica, alla riduzione dei costi per le infrastrutture, allo sfruttamento delle enormi risorse presenti sotto le terre perennemente ghiacciate (permafrost) siberiane e soprattutto all’incremento dei commerci via mare nella regione artica che ribalteranno la bilancia geopolitica a favore di Russia e Cina.

Conclusioni

Abbiamo presentato la politica dei cambiamenti climatici come un dilemma del prigioniero a scala globale: “un gioco in cui i profitti associati all’equilibrio in strategie dominanti sono più bassi per ciascun giocatore – e quindi sono anche complessivamente più bassi – di quelli che si otterrebbero se i giocatori scegliessero la strategia non dominante.” In questo quadro teorico, gli sforzi di mitigazione climatica sono totalmente volontari, e questo genera forti dubbi sull’efficacia dei vari accordi di cooperazione climatica internazionale susseguitisi dagli anni ‘90.

Paradossalmente, i maggiori successi di mitigazione e adattamento alla crisi ambientale sono arrivati dalle iniziative indipendenti dall’UNFCC. Primo fra tutti, è la riduzione del 99% del prezzo delle celle fotovoltaiche. Grazie allo sforzo iniziale in ricerca e sviluppo di pochi attori (Stati Uniti e Giappone) e alle successive economie di scala createsi negli anni ‘80, i pannelli fotovoltaici stanno diventando l’opzione più economica per la produzione di elettricità nella maggior parte del mondo (International Energy Agency).

Altri successi comprendono l’abbattimento dei costi delle batterie al litio-ionio che hanno stimolato la rapida crescita del trasporto elettrico e la decisione di un numero crescente di nazioni di eliminare la vendita dei motori a combustione interna nel 2035; e la riduzione del prezzo delle tecnologie LED che garantiscono un’illuminazione efficiente e di alta qualità con un consumo energetico inferiore rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza o a fluorescenza.

Questi miglioramenti tecnologici non hanno avuto nulla a che fare con i negoziati per il clima, eppure il loro impatto positivo di mitigazione e adattamento alla crisi climatica è ben superiore agli esiti – vani e inesistenti – prodotti dalla cooperazione internazionale. Questi casi di successo potrebbero indurci a considerare altri modi di affrontare la crisi climatica in cui il taglio della CO2 non assuma una rilevanza centrale: “i negoziatori richiedono ai Paesi la riduzione delle emissioni, un approccio che ricade nella trappola del dilemma del prigioniero” (Barrett, 2024).

Se le emissioni non si possono ridurre, trovare altri modi per rendere le energie alternative più economiche e accessibili non darebbe risultati più certi e immediati? Infine, la ricerca di soluzioni alla crisi incentrate sulla mitigazione di CO2 ha dato vita al sistema di scambio delle emissioni – o ETS dalla voce inglese Emission Trading System. In tutto il mondo sono attivi 36 ETS, ognuno dei quali presenta caratteristiche distinte ma si basa sul principio di dare un costo all’emissione di ogni tonnellata di CO2 da parte delle imprese incluse nel sistema.

Questo costo è rappresentato dai crediti del carbonio: dei permessi che consentono all’azienda di internalizzare il costo sociale pubblico – l’emissione di una tonnellata di gas serra – nei propri conti privati. Alcuni ETS hanno avuto degli impatti notevoli, come l’ETS dell’Unione Europea che ha aiutato a ridurre le emissioni del 47% nei settori in cui è stato implementato – Marittimo, Aviazione Domestica, Industria e Energia. Tuttavia, essi sono ben lontani dal rappresentare un caso di successo. Le motivazioni dell’apparente fallimento di questo sistema sono molteplici e di natura differente e saranno esaminate in un seguente articolo di Atmospheralab.

Bibliografia

Adams, B., et al (2008). Climate Justice for a Changing Planet: A Primer for Policy Makers and NGOs. United Nations, New York, and Geneva.

Appunn, K., et al (2024, May 23). Understanding the European Union’s Emissions Trading Systems (EU ETS). Clear Energy Wire.

Barrett, S. (2007). Why Cooperate? The incentive to supply global public goods (-2nd ed.). Oxford Academy. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199211890.001.0001

Barrett, S. (2024). A technology-centred approach to climate change negotiations (p. 120-124) in Human Development Report by UN Development Programme: Breaking the Gridlock, Reimagining Cooperation in a Polarized World.

Core (2017). The Economy 1.0 (Chapter IV). The Core Team. https://www.core-econ.org/the-economy/v1/index.html

European Union.. Commission Delegated Decision (EU) 2019/708 of 15 February 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council concerning the determination of sectors and subsectors deemed at risk of carbon leakage for the period 2021 to 2030 (Text with EEA relevance.). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.120.01.0020.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A120%3AFULL

Gütschow, J.; Pflüger, M. (2022): The PRIMAP-hist national historical emissions time series v2.4 (1750-2021). zenodo. doi:10.5281/zenodo.7179775.

Gütschow, J.; Jeffery, L.; Gieseke, R.; Gebel, R.; Stevens, D.; Krapp, M.; Rocha, M. (2016): The PRIMAP-hist national historical emissions time series, Earth Syst. Sci. Data, 8, 571-603, doi:10.5194/essd-8-571-2016

Monthly Average Mauna Loa CO2. Global Monitoring Laboratory. https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

Pomeroy, R. (2020, October 19). Three Places That Will Actually Benefit From Climate Change. Real Clear Science.

Sustain.Life (n.d.). 11 types of high-quality carbon credit and carbon offset projects on Sustain.Life. https://www.sustain.life/blog/vetted-carbon-offsets#:~:text=There%20are%20two%20types%20of,certified%20emission%20reduction%20(CER).

United Nations Framework Convention on Climate Change. The Need of Mitigation.UNFCC.https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_mitigation.pdf

Laureato in Chinese Studies (Unibg e Unimc), si sta laureando in Environmental Humanities all’Università Ca’ Foscari. È insegnante di italiano in una scuola privata di Pechino. Crede nell’importanza della giustizia ambientale.